4-61 あとからも旅僧は来(きた)り十団子

歌川広重 行書版『東海道五十三次之内 岡部 宇津の山之図』(「ウィキペディア」)

≪するがなる/うつのやまべの/うつゝにも/夢にも人に/あはぬなりけり──『伊勢物語』九段「東下り」)

(歌意= 駿河国にある宇津の山あたりに来てみると、その「うつ」という名のように、「うつつ〈現実〉」でも夢の中でも貴女に逢わないことだなあ。(それは貴女が私のことを思って下さらないからなのでしょう。) ≫

句意は「宇津谷峠の名物の十団子も小粒になったなあ。秋の風が一層しみじみと感じられることだ」

季節の移ろいゆく淋しさを小さくなった十団子で表現している。十団子は駿河の国(静岡県)宇津谷峠の名物の団子で、十個ずつが紐や竹串に通されている。魔除けに使われるものは、元々かなり小さい。

作者の森川許六は彦根藩の武士で芭蕉晩年の弟子。この句は許六が芭蕉に初めて会った時持参した句のうちの一句である。芭蕉はこれを見て「就中うつの山の句、大きニ出来たり(俳諧問答)」「此句しほり有(去来抄)」などと絶賛したという。ほめ上手の芭蕉のことであるから見込みありそうな人物を前に、多少大げさにほめた可能性も考えられる。俳諧について一家言あり、武芸や絵画など幅広い才能を持つ許六ではあるが、正直言って句についてはそんなにいいものがないように私は思う。ただ「十団子」の句は情感が素直に伝わってきて好きな句だ。芭蕉にも教えたという絵では、滋賀県彦根市の「龍潭寺」に許六作と伝えられる襖絵が残るがこれは一見の価値がある。(文)安居正浩 ≫

(蛇足)

抱一は、後年、「宇津の山図』(「勢物語東下り」)関連の作例を、下記のアドレスのものなど多く遺している。

酒井抱一筆『宇津の山図』/絹本著色/軸装・1幅/110.0 cm ×

41.0 cm/19世紀(江戸時代後期)作の大和絵/山種美術館蔵

≪『伊勢物語』第9段「東下り」で、東国(鄙)へ向かう主人公(※在原業平と目される人物)の一行が駿河国に差し掛かり、蔦の細道を通って宇津山の峠を越えようとしていたところ、平安京へ向かう旧知の修行者にばったり出逢い、主人公が京に残してきた恋しい女への和歌を託す場面(山中で主人公が歌を詠んでいる場面)を描いている。抱一ら琳派の作品には『伊勢物語』を題材としたものが多い。≫(「ウィキペディア」)

左上(今回の其一筆「東下り図(双幅)」) 右上(前回の抱一筆「不二山図(三幅対)」と

『光琳百図』所収「東下り」) 左下(前回の抱一の「伊勢物語東下り・牡丹菊図(三幅対)」)

右下(前回の抱一の「宇津山図・桜町中納言・東下り(三幅対)」)

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2018-08-06

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2018-08-01

左 勝 親定(後鳥羽院)

君ももしながめやすらん旅衣朝たつ月をそらにまがへて

【通釈】あなたももしや(旅先で)眺めているだろうか。旅衣を着て出発する朝、有明の月が、空の色にまぎれるほどうっすらと現れているのを…。

【本歌】源氏物語「花宴」

世に知らぬ心地こそすれ有明の月のゆくへを空にまがへて

うつの山うつつかなしき道たえて夢に都の人はわすれず

【通釈】宇津の山を越える峠道――道は細くなり、やがて繁みのうちに途絶えてしまう。現実はそのように悲しく、都で待つ人との間は断絶してしまっているけれども、夢ではあの人を忘れずに見るのだ。

【本歌】「伊勢物語」第九段

駿河なる宇津の山べのうつつにも夢にも人にあはぬなりけり

そして、この「九条良経」を前書にしての一句(4-51 月の鹿ともしの弓や遁(れ)来て)については、下記のアドレスで紹介した。そこで、抱一が、良経の歌と、芭蕉との句に準拠しているような、次の「例歌・例句」を紹介した。そこに、「うつ(宇津・鬱・鬱っ)」の項を追加して置きたい。

たぐへくる松の嵐やたゆむらん峯(を)のへにかへるさを鹿の声(良経「新古444」)

ぴいと啼く尻声悲し夜の鹿 芭蕉「笈日記」

ゆくすゑは空もひとつの武蔵野に草の原よりいづる月かげ(良経「新古422」)

武蔵野や一寸ほどな鹿の声 芭蕉「俳諧当世男」

のちも憂ししのぶにたへぬ身とならばそのけぶりをも雲にかすめよ(良経「月清集」)

俤や姨ひとりなく月の友 芭蕉「更科紀行」

駿河なる宇津の山べのうつつにも夢にも人にあはぬなりけり(良経「月清集」)

憂き人の旅にも習へ木曽の蝿 芭蕉「韻塞」

旅人の心にも似よ椎の花 芭蕉「続猿蓑(許六が木曽路に赴く時)」

十團子も小つぶになりぬ秋の風 許六「続猿蓑」

大名の寐間にもねたる夜寒哉 許六「続猿蓑」

4-62 あとになる潮のおとや松のかぜ(松寒し)

https://kigosai.sub.jp/001/archives/2753

【子季語】寒さ、寒気、寒威、寒冷、寒九

【解説】体感で寒く感じること、と同時に感覚的に寒く感じることもいう。心理的に身がすくむような場合にも用いる。

【例句】

ごを焼て手拭あぶる寒さ哉 芭蕉「笈日記」

寒けれど二人寝る夜ぞ頼もしき 芭蕉「真蹟自画賛」

袖の色よごれて寒しこいねずみ 芭蕉「蕉翁句集」

人々をしぐれよ宿は寒くとも 芭蕉「蕉翁全伝」

塩鯛の歯ぐきも寒し魚の店 芭蕉「薦獅子集」

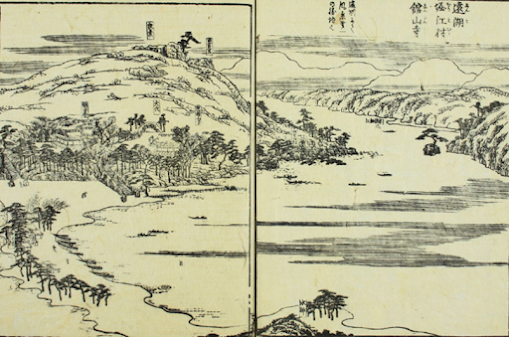

東海道名所図会. 巻之1-6 / 秋里籬嶌 [編]/ 早稲田大学図書館 (Waseda University Library)/巻之3(p63/84)/「遠湖・堀江村・舘山寺」(A図)

東海道名所図会/巻之3(p63/84)/部分拡大図/「観音堂・大穴・舘山寺山寺・のぞき松」

https://superchurchill.ie-yasu.com/kanzanji/meishozue.html

「のぞき松」(C図)/ (B図)の右端(部分拡大図)

≪その「のぞき松」ですが、なんともふしぎな描かれ方をされています。下の湖面にむかって枝が下がっていて、水に浸かっている感じ? 巨松が折れたのか、こういう生え方の松なのかは分かりません。この枝の間から向こうの風景が覗けたのでしょうか。どちらにせよ、現在ではその跡すら残っていませんが、『東海道

名所図会』から40年後(天保5年・1834)に書かれた『遠淡海地志』には「覗の松は海へ這ふこと十余丈、下枝水中にては兎も波を走ること■るありさま、四季折々の風景、こゝに止まりぬ」と書かれています。≫

(参考)「東海道名所図会」(「ウィキペディア」)

『東海道名所図会』(とうかいどうめいしょずえ)は江戸時代後期に刊行された名所図会。寛政9年(1797年)に6巻6冊が刊行された。

京都三条大橋から江戸日本橋までの東海道沿いの名所旧跡や宿場の様子、特産物などに加えて歴史や伝説などを描いたもので、一部には東海道を離れて三河国の鳳来寺や遠江国の秋葉権現社なども含まれる。

著者は秋里籬島。序文は中山愛親が書き[3]、円山応挙、土佐光貞、竹原春泉斎、北尾政美、栗杖亭鬼卵など約30人の絵師が200点を越える挿絵を担当。1910年(明治43年)には吉川弘文館から復刻されている。

句意(その周辺)=この句には、「汐見の観世音に参り」との前書がある。「東海道五十三次」の「白須賀宿」の「汐見坂図」(歌川広重画)」などの、その近郊の、『東海道名所図会』では、「遠州にて風景第一の勝地なり」と記されている「舘山寺(かんざんじ)」(A図)付近などでの一句であろう。その「観世音」というのは、上記の「観音堂」(B図)に祀られて「観世音」と思われるが、その「観世音」のことではなく、「松のかぜ」(「屠龍之技」)、そして、「松寒し」(「軽挙館句藻)と、これは、どうやら、『遠淡海地志』のは「覗の松は海へ這ふこと十余丈」の「のぞき松」(C図)の一句のようである。

句意(「軽挙館句藻」の句形)=汐見坂・舘山寺の「のぞきの松」は、まことに、海を覗き見するような、奇抜・奇形な松の雄姿で、そこに、寒々とした松風の音と、それを追いかけるような潮の音とが、一層、寂寥感を感じさせる。

(宇津ノ谷峠) あとからも旅僧は来(きた)り十団子

(汐見坂) あとになる潮のおとや松のかぜ(松寒し)

(抱一の「花洛の細道(その五)」周辺)

(前書=序章) 「寛政九年丁巳十月十八日、本願寺文如上人御参向有しをりから、御弟子となり、頭剃こぼちて」

(序句) 遯(のが)るべき山ありの実の天窓(あたま)かな

(旅立) 草の戸や小田の氷のわるゝ音

(大磯) 三千風に見付けられけり澤の鴫(しぎ)

(箱根・湯本) 先(まづ)むすべ冬の出湯泉(いでゆ)のわく火鉢

(箱根・関所) 冬枯や朴の広葉を関手形

(薩埵峠・由比宿) 夜山越す駕(かごかき)の勢(せ)や月と不二

(薩埵峠・興津宿) 降霰(ふるあられ)玉まく葛(クズ)の枯葉かな

(宇津ノ谷峠) あとからも旅僧は来(きた)り十団子

(汐見坂) あとになる潮のおとや松のかぜ(松寒し)

(三河国八橋) 紫のゆかりもにくし蕪大根

(尾州千代倉:翁の笈を見て)

此軒を鳥も教へつ霜の原

(石山寺・幻住庵:其爪の剃髪) 椎の霜個ゝの庵主の三代目 ≫

(洛・木屋町) 布団着て寝て見る山や東山

「屠龍之技」では、「(汐見坂)あとになる潮のおとや松のかぜ(松寒し)」の後、「軽挙館句藻」には記述されている、「(三河国八橋)・(尾州千代倉)・(石山寺)」の句などは飛ばして、最終地点・京都の「(洛・木屋町) 布団着て寝て見る山や東山」となっている。

しかし、この句の前の、「(石山寺・幻住庵:其爪の剃髪) 椎の霜個ゝの庵主の三代目」の句は、今回の、この「花洛(鹹く)の細道」では、欠かせない一句であろう。

この句には、「みなみな翁の旧跡おたづぬるに、キ爪が幻住庵の清水にかしら剃(そり)こぼちけるをうらやみて」(『軽挙館句藻』所収「椎の木蔭」)との前書がある(『酒井抱一・井田太郎著・岩波新書』)。

「幻住庵」とは、元禄三年(一六九〇)に、芭蕉が一時閑居した旧跡で、ここで、抱一の同行者の一人の「キ爪・其爪(きづめ・きそう)」が剃髪して、「三代目庵主」(初代=芭蕉?、二代=曲水?)と成ったという、抱一の句なのであるが、『酒井抱一・井田太郎著・岩波新書』では、「後醍醐天皇(抱一)の忠臣・万里小路藤房(其爪)」と見立てているほどの、この「花洛(鹹く)の細道」の「抱一側近」ということになろう。

ということは、抱一が、この「花洛(鹹く)の細道」の京都で、「西本願寺」の「等覚院文詮暉真」の出家生活に入るなら、「キ爪・其爪(きづめ・きそう)」は、芭蕉が四か月滞在したといわれている「幻住庵」の「三代目庵主」になって、「等覚院文詮暉真」(抱一)をサポートしたいということが、この句の背景にあるのかも知れない。

ここで、この「花洛(鹹く)の細道」の同行している「俳諧連衆(仲間)」の、「其爪(きづめ・きそう)・雁々(がんがん・がんどう)・晩器(ばんき)・古檪(これき)・紫霓(しげい)」については、大雑把には、次の「(参考一) 『江戸続八百韻(百韻八巻)』と『あめひと日(歌仙五巻)』の連衆」ということになろう。そして、それらは、「柳澤米翁と酒井抱一」(参考二)との「俳諧連衆(仲間)」ということになろう。

※素兄(清談林)=佐藤晩得(秋田藩江戸留守居役)の息子。『江戸続八百韻(百韻八巻)』と『あめひと日(歌仙五巻)』の連衆。

※雁々(繍虎堂)=酒井家の家臣荒木某。『江戸続八百韻(百韻八巻)』と『あめひと日(歌仙五巻)』の連衆。

※其爪(きづめ・きそう)=江戸時代の俗曲の一種河東節の名門三世十寸見(ますみ)蘭州と同11年1月12日(1828年2月26日))は、2代目蘭洲の門弟の2代目山彦蘭爾が後に2代目蘭州の養子となり、1792年に3代目襲名。後に俳諧で千束其爪を名乗る。寛政4年(1792)の『月花帖』(柳澤米翁の俳号「月村」を佐藤晩得に渡号記念集)には、蘭尓(2代目山彦蘭爾?)の号で入集している。『あめひと日(歌仙五巻)』の連衆。

0 件のコメント:

コメントを投稿