4-72 うぐひすや雲水の井を水かがみ

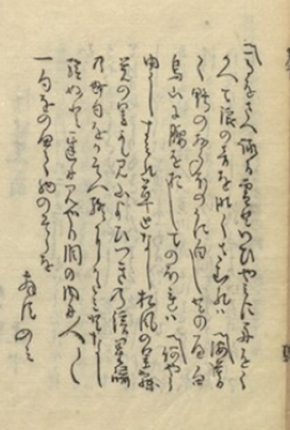

「白梅鶯・紅葉鹿図 酒井抱一 江戸時代」/絹本著色/(各)23.0cm×22.6cm

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/artmuseum/4000333/4000471/4000474.html

≪ 酒井抱一(1761~1828)は江戸後期の琳派の画家。姫路城主酒井忠仰の二男として生まれる。 狩野派、南蘋派、歌川派、さらに円山派、土佐派にわたる諸派の画風を学んだが、尾形光琳の作品に感銘し、その芸術の復興を志した。文化12(1815)年には光琳の百年忌を営むなど、数々の光琳顕彰を行う。抱一によって江戸に定着した琳派の系脈は、江戸琳派と呼称される。叙情性ゆたかな草花図を得意とした。

この作品は画帖をはがしたものと思われ、白梅鶯図と紅葉鹿図で対をなすものである。色調を抑えた画面は、あくまでも写実を排し、塗抹的な筆致は平面性に徹している。

たおやかな気品を醸す愛すべき小品である。≫(「板橋区立美術館」)

この句の前に、「戌午 春興」との前書がある。「戌午」は、「寛政十年(一七九八)」の、「春興」(「正月句会」)の句ということになる。この前年に、抱一は、出家して「等覚院文詮暉真」となり、十一月から十二月に掛けて上洛し(「花洛の細道」)、その年末に、下記(再掲)の「築地安楽寺」ではなく、「浅草寺」北方の「千束村(せんぞくむら)」に居を構えた。

(再掲)

一 同年十二月御不快ニ付江戸表エ御下向被成/御門跡エ御願ニテ/十二月三日京地御発駕/十七日御帰府/築地安楽寺エ御住居 (『相見香雨全集一』所収「抱一上人年譜稿」)

この「千束隠子(千束の隠子)」の「隠士」とは、その『軽挙館句藻』の「千づかの稲」の冒頭の、その前書のある、次の『古今和歌集』の本歌取りの一首に因っている。(なお、その前書の「入間郡千束村」は、「浅草裏の千束は豊島群で、抱一の誤記であろ」と『相見香集一』では記している。)

いとひこす/うき世の外の/柴の戸に/ひとくひとくと/鶯のなく (抱一)

「うぐひすや雲水の井を水かがみ」と、この「雲水」(抱一の「等覚院文詮暉真」)の、この「千束の仮寝の宿」の、この飲水の「井」(井戸)に、春を告げる「うぐひす(鶯)」が、あたかも、「水かがみ(水鏡)」するように訪れている。それは、「いとひこす/うき世の外の/柴の戸に/ひとくひとくと/鶯のなく」の、隠遁し、隠棲している、一介の「雲水」の、吾が心境を物語っている。

「寛政十年戌午(一七九八)」、抱一、三十八歳の頃の「等覚院殿御一代」に、次のような記述がある。

隠士山田氏の亭にとどめられて

水鶏啼(なく)と人のいへばや佐屋泊 芭蕉(「水鶏」で夏、鳥類、水辺。「人」は人倫)

苗の雫を舟になげ込(こむ) 露川(「苗」で夏。「舟」は水辺)

朝風にむかふ合羽(かつぱ)を吹たてて 素覧(無季。「合羽」は衣裳)

追手(おふて)のうちへ走る生もの 芭蕉(無季)

さかやきに暖簾せりあふ月の秋 露川(「月の秋」で秋、夜分、天象)

崩(くづれ)てわたる椋鳥の声 素覧(「椋鳥」で秋、鳥類)

初裏

耕作の事をよくしる初あらし 芭蕉(「初あらし」で秋)

豆腐あぢなき信濃海道 露川(無季。旅体)

尻敷の縁(ヘリ)とりござも敷やぶり 素覧(無季)

雨の降(ふる)日をかきつけにけり 芭蕉(無季。「雨」は降物)

焙烙のもちにくるしむ蠅の足 露川(「蠅」で夏、虫類。)

藺(ゐ)を刈あげて門にひろぐる 素覧(「藺を刈」で夏)

切麦であちらこちらへ呼れあふ 芭蕉(「切麦」で夏)

お旅の宮のあさき宵月 露川(「宵月」で秋、夜分、天象。神祇)

うそ寒き言葉の釘に待ぼうけ 素覧(「うそ寒」で秋。恋)

袖にかなぐる前髪の露 芭蕉(「露」で秋、降物。「袖」は衣裳。恋)

咲花に二腰はさむ無足人 露川(「咲花」で春、植物、木類。「無足人」は人倫)

打ひらいたるげんげしま畑 素覧(「げんげ」で春、植物、草類)

二表

山霞鉢の脚場を見おろして 支考(「山霞」で春、聳物、山類)

船の自由は半日に行(ゆく) 左次(無季。「船」は水辺)

月夜にて物事しよき盆の際(きは) 巴丈(「月夜」で秋、夜分、天象)

かりもり時の瓜を漬込(つけこ

露川(「瓜」で秋)

三鉦(みつがね)の念仏にうつる秋の風 素覧(「秋の風」で秋。釈教)

使をよせて門にたたずむ 支考(無季。「使」は人倫)

我恋は逢て笠とる山もなし 左次(無季。恋)

年越の夜の殊にうたた寐 巴丈(「年越」で冬。恋。「夜」は夜分)

扨(さて)は下戸いちこのやうに成にけり 露川(無季。「いちこ」は人倫)

達者自慢の先に立れて 素覧(無季)

金剛が一世の時の花盛 支考(「花盛」で春、花、植物、木類)

つつじに木瓜の照わたる影 左次(「つつじに木瓜」で春、植物、木類)

二裏

春の野のやたらに広き白河原 巴丈(「春の野」で春)

三俵つけて馬の鈴音 露川(無季。「馬」は獣類)

それぞれに男女も置そろへ 素覧(無季。恋。「男女」は人倫)

よめらぬ先に娘参宮 支考(無季。恋。神祇)

あり明に百度もかはる秋の空 左次(「あり明」で秋、夜分、天象。神祇)

畳もにほふ棚の松茸 巴丈(「松茸」で秋。「畳」は居所)

『ゆづり物(杜旭自筆・元禄八年成)』の句形(参考)

一度は暮して見たき山がすみ 支考

ふねの自由は半日にゆく 左次

月夜にて物事しよき盆の前 巴丈

かりもり時の瓜を漬込 露川

三鉦の念仏にうつる秋の風 素覧

小者をやりて門にたたずむ 支考

我恋は逢うて笠取ル山もなし 左次

貧はつらきよ〇〇假寐 巴丈

酒塩に酔ふた心も面白や 露川

一里や二里の路は朝の間 素覧

伊勢に居て芝居をしらぬ花盛 支考

つつじの時はなを長閑也 左次

二裏(2)

春の野のやたらに広キ白河原 巴丈

から身で馬はしやんしやんと行 露川

板葺のゆたかに見ゆるお蔵入 素覧

山ちかふして薪沢山 支考

さや(佐屋)の舟まはりしに、有明の月入はてゝ、みのぢ、あふみ路の山々雪降かゝりていとお(を)かしきに、おそろしく髭生たるものゝふの下部などいふものゝ、やゝもすれば折々舟人をねめいかるぞ、興うしなふ心地せらる。桑名より処々馬に乗て、杖つき坂引のぼすとて、荷鞍うちかへりて、馬より落ぬ。ものゝ便なきひとり旅さへあるを、「まさなの乗てや」と、馬子にはしかられながら、

ばせを

そのゝちいがの人々に此句の脇してみるべきよし申されしを

雲水追善

悼芭蕉翁 尾州熱田 連中

その神な月の二日、しばしとゞめず、今のむかしはかはりぬ。何事もかくとわきまへかぬるなみだ思へばくやし。芭蕉翁、十とせあまりも過ぬらん、いまぞかりし比(ころ)、はじめて此蓬莱宮におはして、「此海に草鞋を捨ん笠時雨」と心をとゞめ、景清が屋しきもちかき桐葉子がもとに、頭陀をおろし給ふより、此道のひじり(聖)とはたのみつれ。木枯の格子あけては、「馬をさへ詠る雪」といひ、やみに舟をうかべて浪の音をなぐさむれば、「海暮て鴨の声ほのかに白し」とのべ、白鳥山に腰をおしてのぼれば、「何やらゆかしすみれ草」となし、松風の里・寝覚の里・かゞ見山・よびつぎ(呼続)の浜・星崎の妙句をかぞへ、終にかたみとなし給ぬと、互に見やり泪の内に、人々一句をのべて、西のそらを拝すのみ。(『日本俳書体系3芭蕉時代三・蕉門俳諧後集』所収「笈日記(上・中・下:支考撰)」)

4-73 塩竃のあたりに煙るやなぎ哉

酒井抱一筆「桜・楓図屏風」の右隻(「桜図屏風」)デンバー美術館蔵 → C図

六曲一双 紙本金地著色 (各隻)一七五・三×三四・〇㎝

落款(右隻)「雨庵抱一筆」 印章(各隻)「文詮」朱文円印 「抱弌」朱文方印

【 抱一画には珍しい六曲一双の大画面に、桜と柳(右隻)、および紅葉(左隻)を中心とする、春秋の花卉草木を描いた作品。屏風の下辺に沿って土坡が連なり、その上をそれぞれ春草、秋草が覆って、木々の根元を彩っている。

桜、柳、紅葉の幹は、濃い墨に緑青をまじえた、強い調子のたらし込みの技法を以て表される。いっぽう、桜の花や蕾、柳の細い葉、土筆、菫、竜胆といった、細部の描写においては、隅々まで神経の行きとどかせた、丁寧な筆づかいをみせる。金箔地を背景に、濃彩で明快な草花を描く琳派の伝統を強く意識しながら、余白を広くとる構図や、草花を描く細やかな筆づかいにも、抱一独特の構成力、描写力が発揮されている。

「松藤図」屏風(アジア・ソサエティ・ロックフェラー・コレクション)や「四季花鳥図」屏風(陽明文庫・文化十三年)にも見出されるこのような表現を、本図は受け継ぐとみられ、落款の形式や特徴からも、文化年間末から文政前期の作と思われる。

なお、本図は『酒井抱一画集』(国書刊行会)に載るほか、ブルックリン美術館で一九七五年に開かれた、Japaneese Paintings from the C.D.Center Collection 展カタログの表紙ともなっている。】(『琳派一・花鳥一(紫紅社刊)』所収「作品解説(大野智子稿)」)

八九間空で雨降る柳かな 芭蕉「木枯」

青柳の泥にしだるる塩干かな 芭蕉「炭俵」

青柳の我からむすぶ仏かな 芭蕉「翁反古」

小鯛插す柳涼しや海士がつま 芭蕉「船庫集」

傘(からかさ)に押しわけみたる柳かな 芭蕉「炭俵」

はれ物に柳のさはるしなへかな 芭蕉「芭蕉庵小文庫」

上記の≪酒井抱一筆「桜・楓図屏風」の右隻(「桜図屏風」)≫は、掲出の「芭蕉の『柳』の句)よりも、次の「花ざかりに京を見やりてよめる」素性法師の一首が参考となろう。

見渡せば柳桜をこきまぜて都ぞ春の錦なりける(素性法師「古今巻第一春歌上56」)

(訳・参考

はるかに見渡すと、緑の柳と薄紅の桜をまじり合わせて、ほかならぬこの都こそが、春の錦(の織物)だったのだ。

『古今和歌集』の詞書によれば、都に近い山に行き、都の春景色を一望して詠んだ歌である。和歌の世界において「錦」といえば、秋山の紅葉をさすのがふつうである。作者は、その「秋の錦」に対して、「春の錦」があるとしたら、それは何なのだろうと考えていた。そして、都の春景色を一望して、自分の住むこの都こそが、さがし求めていた「春の錦」だったのだ、と気づき驚いているのである。)

「軽挙館句藻」では、この句に「融の大臣旧跡は六条本願寺の寺内にあり」との前書が付されている。すなわち、この句の「塩竃」は、「河原院をめぐる伝説を題材とする能」の「融」(世阿弥作)に由来するものである。

4-70 鯛の名もとし白河の旅寝哉

4-73 塩竃のあたりに煙るやなぎ哉

(「僧の登場」)=東国から上洛した旅の僧(ワキ)が登場し、京都六条河原院に着いたことを告げる。

ワキ「これは東国方より出でたる僧にて候、われいまだ都を見ず候ふほどに、このたび思ひ立ち都に上のぼり候 (後略)

(「潮汲みの老人の登場」)=そこに老人(前シテ)がやってきて、河原院の景色をほめるとともに、自らの老いた身を嘆く。前シテは、笑尉(または朝倉尉)の面で、尉髪、水衣、腰蓑、扇という出で立ちである。担桶(たご)を担っている。

シテ〽月もはや、出潮でじおになりて塩竈しおがまの、うらさびわたる景色かな

シテ〽陸奥はいづくはあれど塩竈の、恨みて渡る老いが身の、寄る辺もいさや定めなき、心も澄める水の面おもに、照る月並みを数ふれば、今宵ぞ秋の最中(もなか)なる、げにや移せば塩竈の、月も都の最中かな (後略)

(僧と潮汲みの老人との問答)=僧が老人に話しかけると、老人は、自分のことを「潮汲み」と名乗る。僧は、海辺でもない都で「潮汲み」というのはおかしいのではないかと問うと、老人は、河原院は融の大臣が昔塩竈の浦の景色を移してきた場所なので、「潮汲み」と言っておかしくないと答える。そのうちに月が出て、2人は唐の詩人賈島の詩句を思い出して感慨にふける。(前略)

シテ「河原の院こそ塩竈の浦候(ぞうろふ)よ、融の大臣おとど陸奥(みちのく)の千賀(ちか)の塩竈を、都のうちに移されたる海辺なれば

〽名に流れたる河原の院の、河水かすいをも汲め池水(ちすい)をも汲め、ここ塩竈の浦人なれば、潮汲みとなど思おぼさぬぞや (後略)

(「前場:河原院の来歴の述懐」)=僧が、老人に、塩竈の浦を都に移した由来を尋ねる。すると、老人は、融の大臣が難波から海水を都まで持ってこさせて塩竈の浦を模した池を作り、御遊を楽しんだことを語るが、その後は受け継ぐ人もおらず、荒れ果てている有様を嘆く。(前略)

〽池辺(ちへん)に淀む溜水(たまりみず)は、雨の残りの古き江に、落葉散り浮く松蔭の、月だに住すまで秋風の、音(おと)のみ残るばかりなり、されば歌にも、君まさで、煙絶えにし塩竈の、うら淋(さみ)しくも見えわたるかなと、貫之(つらゆき)も詠ながめて候

地謡〽げにや眺むれば、月のみ満てる塩竈の、うら淋しくも荒れ果つる、後(あと)の世までも塩染(じみ)て、老いの波も返るやらん、あら昔恋しや

地謡〽恋しや恋しやと、慕へども嘆けども、かひも渚の浦千鳥、音(ね)をのみ泣くばかりなり、音をのみ泣くばかりなり

(「名所教え」)=一転して、僧は老人に、河原院から見える名所を尋ねる。老人は、東に見える音羽山、そこから南の方へ清閑寺、今熊野、稲荷山、藤の森、深草山、木幡山、と名所を教えていく。(略)

(「間狂言」) (略)

「融 (後場) 」 (「ウィキペディア」)

(「待謡」)=僧は、河原院で旅寝をする。(略)

(「融の大臣の亡霊の登場」)=融の大臣の亡霊は、昔を思い出しながら、舞を舞う。(前略)

シテ〽千重(ちえ)振るや、雪を廻らす雲の袖

地謡〽さすや桂の枝々に

シテ〽光を花と散らすよそほひ

地謡〽ここにも名に立つ白河の波の

シテ〽あら面白や曲水(きょくすい)の盃

地謡〽受けたり受けたり遊舞(いうぶ)の袖

(「終曲」)=融の大臣の亡霊は、名残を惜しみながら月の都に帰っていく。

シテ〽霞む夕べの遠山

地謡〽黛(まゆずみ)の色に三日月の

シテ〽影を舟にもたとへたり

地謡〽また水中の遊魚は

シテ〽釣り針と疑(うたご)ふ

地謡〽雲上(うんしょう)の飛鳥は

シテ〽弓の影とも驚く

地謡〽一輪も降(くだ)らず

シテ〽万水(ばんすい)も昇らず

地謡〽鳥は池辺の樹に宿し

シテ〽魚は月下の波に伏す

地謡〽聞くともあかじ秋の夜の

シテ〽鳥も鳴き

地謡〽鐘も聞こえて

シテ〽月もはや

地謡〽影傾きて明け方の、雲となり雨となる、この光陰に誘はれて、月の都に、入りたまふよそほひ、あら名残り惜しの面影や、名残り惜しの面影

昨年の、十月十四日、築地本願寺で、西本願寺門主文如上人から偏諱を受け、出家した。その答礼の挨拶を兼ね、十一月四日、「京都御住居被成候」の上洛で江戸を立った。

しかし、「同年十二月御不快ニ付江戸表エ御下向被成/御門跡エ御願ニテ/十二月三日京地御発駕/十七日御帰府/築地安楽寺エ御住居 (『相見香雨全集一』所収「抱一上人年譜稿」)」と、「京都御住居被成候」を放擲し、そして「得度答礼の挨拶」もそこそこに、その十二月十七日(「屠龍之技」の句の前書では「十四日」)に江戸に帰ってきた。

その、自称、当時の「号」の一つとしている、「関西蜚遯人(ひとんじん)」(西国を飛んで遁げ帰ってきた男)の、その「花洛(鹹く)の細道(旅路)」は、夢幻能「融」(世阿弥)の、「源融」(実在の人物「河原左大臣」=「融の花やかな舞」=出家前の「抱一」)と、その「融の亡霊」(「荒廃した河原院跡の哀しさ」=出家後の「抱一」)とが織り成す、当時の、抱一(それまでの「酒井家の一員としての抱一」=「朱門」から、その後の「雲水・隠者としての抱一」=「白門」)との、その狭間での、当時の抱一の感慨が伝わってくる。

句意それ自体は、「隠棲している吾が身には、この千束の隅田河畔の烟る柳の姿影は、嘗て、「出家得度答礼の挨拶」を兼ねての上洛の際見聞した、夢幻能「融」の、その「河原院(塩竃あたりに烟る柳)」の、その鴨川河畔の「烟る柳」の姿影と重なってくる。」

(参考その一) 「源融( みなもとのとおる)弘仁一三~寛平七(822-895) 号:河原左大臣」周辺

https://www.asahi-net.or.jp/~sg2h-ymst/yamatouta/sennin/tohoru.html

嵯峨天皇の皇子。母は大原全子。子に大納言昇ほか。子孫に安法法師がいる。臣籍に下って侍従・右衛門督などを歴任、貞観十四年(872)、五十一歳で左大臣にのぼった。

元慶八年(884)、陽成天皇譲位の際には、新帝擁立をめぐって藤原基経と争い、自らを皇位継承候補に擬した(『大鏡』)。仁和三年(887)、従一位。寛平七年(895)八月二十五日、薨去。七十四歳。贈正一位。河原院と呼ばれた邸宅は庭園に海水を運び入れて陸奥の名所塩釜を模すなど、その暮らしぶりは豪奢を極めたという。また宇治に有した別荘は、その後変遷を経て現在の平等院となる。古今集・後撰集に各二首の歌を残す。

陸奥(みちのく)のしのぶもぢずり誰たれゆゑに乱れむと思ふ我ならなくに(古今724)

【通釈】陸奥の「しのぶもぢ摺り」の乱れ模様のように、私の忍ぶ心は誰のせいで乱れようというのか。あなた以外に誰がいよう。ほかの誰のためにも、心を乱そうなどと思わぬ私なのに。

【語釈】◇しのぶもぢずり 陸奥国信夫郡特産の摺り染め布。「しのぶ」は忍ぶ草を用いたゆえとも言う。「もぢずり」は後世「文字摺り」と書かれたが、もとは「捩(も)ぢ摺り」、すなわち「よじれた模様の摺り染め」の意。乱れた模様なので、恋に乱れる心の象徴となる。なお「しのぶ」には「恋を忍ぶ」意が掛かると見ることもできる。◇ならなくに …ではないのに。

【補記】百人一首では普通第四句が「乱れそめにし」となっている。この場合、「そめ」は「染め」「初め」の両義を兼ねることになる。(古今集の非定家系諸本の多くも「乱れそめにし」。百人秀歌は「乱れむと思ふ」。)

(参考その二)「抱一の『融』関連句」周辺

https://yahantei.blogspot.com/2023/04/4-674-71.html

4-70 鯛の名もとし白河の旅寝哉

(参考その三)「抱一と仏教」周辺

↓

「酒井抱一筆《白蓮図》(細見美術館所蔵)に関する一試論 ―仏画と花鳥画の関係に注目して―(木下明日香稿)」

二、抱一と仏教

次に砲一と仏教との関わりについてみていきたい。抱一はどういった経緯で出家をする

ようになったのだろうか。抱一は寛政十一年(一七九七)、西本願寺の文如光暉の関東下

向に際して得度し、等覚院文詮暉真となる。出家の理由は様々に推察されるが、近年では、

井田太郎氏、玉島敏子両氏が、酒井家の跡継ぎ問題に関して、嫡流から遠ざけようとする

周囲からの圧力により、出家せざるを得なかったとする説を出している。

抱一は、出家後すぐに京都・本山へ挨拶に向かうが、西本願寺の寺務方の日記の記述から、病気を理由に西本願寺へは行かなかったことがわかっている。抱一の出家は、信仰心によるものではないと考えられる。

しかし、その後の抱一と仏教の関係は、決して希薄であったわけではない。文化十四年

(一八一七) には、抱一が身請けした遊女、春條(香川?)が剃髪して妙華尼となり、

住居を雨華庵と称するようになった。文政元年(一八一八)には、築地本願寺地中浄立寺

の次男・八十九を十二歳で養子に迎えている。この八十九は、酒井鷺蒲のことで、雨華庵

の二世となる。雨草庵の後継者は、鈴木其一のような有力な弟子や酒井家からではなく、

寺に後継者を求めており、三世の鷺一も、浄栄寺から築地善林寺に嫁した娘の子である。

市ヶ谷浄栄寺の過去帳から、雨華庵が唯信寺と称されていることがわかっている。

天保八年(一八三七)頃、酒井家家老・松下高徐が記した酒井家記録集「等覚院殿御一

代」に、朝夕には仏事も行われていたことが記述される。

また、「彿弟子抱一」、「等覚院前権大僧都文詮暉真写」などの落款を伴う仏画の制作を

行っていることから、抱一は自身が僧であることを意識していたことがうかがえる。また、

雨華庵二代目・酒井鷺蒲は、僧形の《砲一上人像》一幅(シアトル美術館所蔵)を描いて

いること、砲一に関する書物で『砲一上人真蹟鏡』、国立国会図書館所蔵『抱一上人粉本』

のように、砲一は、周囲から、「上人」つまり、僧として認識されていたと考えられる。当初、自らに反して出家せざるを得なかったが、僧としての自分を受け入れるようになっていった様が読み取れる。

《観世音像》一幅、絹本著色、妙顕寺、文化十二年(一八一五)

《青面金剛像》一幅、絹本若色、細見美術館、文化十四年(一八一七)

《日課観音像》三十三幅のうち四幅、絹本墨画または紙本塁画、文政七年 (一八二四)

《白衣観音像》一幅、絹本著色

《灑水観音像》一幅、絹本著色、MOA美術館

0 件のコメント:

コメントを投稿