1-11 茅の実の四(よツ)もたら(足られ)でや暮遅し

https://kigosai.sub.jp/001/archives/1901

季語=暮遅し(三春)。遅日(ちじつ)、遅き日、暮れかぬる、夕長し、春日遅々。

【解説】

春の日の暮れが遅いこと。実際には夏至が一番日暮れが遅いが、冬の日暮れが早いので、春の暮れの遅さがひとしお印象深く感じられる。

【来歴】『花火草』(寛永13年、1636年)に所出。

【例句】

遅き日のつもりて遠き昔かな 蕪村「蕪村句集」

遅き日や谺聞こゆる京の隅 蕪村「夜半叟句集」

遅日を追分ゆくや馬と駕 召波「春泥発句集」

軒の雨ぽちりぽちりと暮遅き 一茶「文化句帳」

https://kigosai.sub.jp/kigo500c/778.html

※「茅の実」=榧の実(晩秋)。イチイ科の針葉樹で、高さ三十メートルにもなる。四月頃開花し、雌株に二、三センチの楕円形の実がつく。十月に緑色の外皮が紫褐色となり、裂けて種子が落ちる。独特の芳香があり、炒って食べる。

「茅の実の四(よツ)もたら(足られ)でや暮遅し」の季語は「暮遅し」で、「茅の実」は、「お茶受け」などの食用の炒り榧の実の意で、季語の働きはしていない。

※「四(よ)ツ」=「茅の実が四つ」と時刻の「(暮れ・夜)四つ=夜十時」とが掛けられている用例。

※「たらで」=「足らで」(足りない、満たない)の意。

この句にも、前書の「傾郭」が係り、この句は「遊郭吉原の暮れ四つ(夜四つ=吉原の大門を閉じる時刻)」の句と解したい。

「名所江戸百景 廓中東雲」絵師:広重、版者:魚栄、行年:安政4

https://www.ndl.go.jp/landmarks/details/detail268.html?artists=utagawa-hiroshige-1

「句意」(その周辺)

「遊郭吉原の暮れ四つ(夜四つ=吉原の大門を閉じる時刻)」を背景としている句である。一見すると、どうにも、チンプンカンプンの句であるが、中七の「四もたらでや」を「四(ツ)もたらでや(足らでや)」の詠みと解すると、前書の「傾廓」とドッキングして、「遊郭吉原の暮れ四つ(夜四つ=吉原の大門を閉じる時刻)」に関連しての句であろうというのが浮かび上がってくる。

とすると、この下五の「暮遅し」(三春)の季語が、当時の時刻の「朝四つ(夏=09:40、冬=10:20頃)」と「夜四つ(夏=22:20、冬=21:40頃)の、「夜四つ」で、それは「暮遅し」の「暮れ」が係り、暮れ四つ=夜四つ」ということになる。

さらに、この「暮遅し」の季語が、「夏至」と「冬至」による、微妙な「時刻の動き」を暗示していて、実に巧妙な句作りということ分かってくる。

それだけではなく、この上五の「茅の実」が、季語の「榧の実」(晩秋)なのかどうか、それとも、「茅花(つばな)」(仲春)の、その「花穂」(食用となる)なのかどうかとなると、これは、この句を作った抱一その人に問う他は術は無いという雰囲気の句である。

おそらく、季語的には、「茅花(つばな)」(仲春)の穂で、「暮遅し」(三春)と齟齬はなく、その意図するものは、季語の働きをする「榧の実」(晩秋)ではなく、吉原のお茶の茶受けの「炒り榧の実」を指してのもののように思われる。

(句意その一) 「遊郭吉原の暮れ四つ(夜四つ=吉原の大門を閉じる時刻)」、まだ、お茶受けの「かやの実」を「四つ」にも手を出していない時刻なのに、ついこの間の暮れるのが早いのに比して、もう「こんな時刻」なのかと、春めいた遅日の夜の更けるのを実感する。

これに、「夜四つ(22:20~21:40)=鐘四つ=吉原大門を閉じる」と「暁九つ(24:00)=木四つ=引け四つ=各見世も大戸を下ろす。江戸新吉原の遊里で、遊女が張り見世から引き揚げる時刻。実際には九つ(午後12時)であるが、四つ(午後10時)とみなして拍子木を四つ打った。「木の四つ」と称して、「鐘四つ」と区別した」とを加味すると、次のような句意となる。

(句意その二) 「遊郭吉原の暮れ四つ(夜四つ=吉原の大門を閉じる時刻)」を告げたら、まだ、お茶受けの「かやの実」を「四つ」にも手を出していないに、もう「引け四つ」の「木の四つ」の拍子木(「茅の実」と「榧の実」の「木=拍子木」を示唆している?)が聞こえてくるとは、何とも、春めいた遅日の夜の更けるのを実感するよ。

(参考一)

【 廓の一日

https://www.edo-yoshiwara.com/kuruwa-2/kuruwa-day/

夏 冬 時 廓の動き

05:00 07:00 明六ツ 卯(う) 大門を開ける

昨日の泊まり客を見送った遊女たちがもう一眠りし始めます。朝帰りの客は中宿や茶屋で朝粥などを食べてから帰宅するのが習慣だったようです。中宿とは、前日登楼前に利用した船宿のことです。上客の場合、遊女が大門まで見送りに来ます。

07:20 08:40 朝五ツ 辰(たつ) 仕事の始まり

針仕事など、吉原で商売をする人々がやってくるのがこの頃のようです。

09:40 10:20 朝四ツ 巳(み) 遊女の起床時間

物売りがさかんに行き来するのもこの時間帯のようです。座敷の掃除や花生けなどもこの時間に行われます。

12:00 12:00 昼九ツ 午(うま) 昼見世始まる

昼見世までに遊女たちは入浴・髪結い・化粧をすませます。

14:20 13:40 昼八ツ 未(ひつじ) 昼見世

昼見世はあまり賑わいがなく、遊女たちは手紙を書いたり、本を読んだりして遊び半分過ごします。

16:40 15:20 昼七ツ 申(さる) 昼見世終わる

この時間から夜見世が始まるまでに、遊女たちは食事を済ませます。

19:00 17:00 暮六ツ 酉(とり) 夜見世始まる

夜見世開始の少し前、灯りをともす頃に道中があったようです。見世清掻き(みせすががき・単に清掻きとも)という開店を知らせるお囃子とともに遊女が張り見世につきます。

20:40 19:20 夜五ツ 戌(いぬ) 床に付く

賑やかな宴会も終わり、客と遊女は床に付きます。

22:20 21:40 夜四ツ 亥(い) 大門を閉じる

鐘四ツともいいます。この後は隣の潜り戸から出入りしたようです。四ツは正規の張見世終了時間なのですが、それでは営業にさしつかえるので、この時間を四ツとは言わず、次の九ツを四ツと言い張って時間を延長していました。

24:00 24:00 暁九ツ 子(ね) 引け四ツ

正しい四ツ(鐘四ツ)に対してこちらを引け四ツといいます。各見世も大戸を下ろし、横の潜り戸から出入りします。金棒をならしながら火の番が回ります。

01:40 02:20 暁八ツ 丑(うし) 大引け

客のついた遊女も、つかなかった遊女も就寝時間となります。一般的にこの時間が大引けと言われていますが、いくつかの資料によっては明治以降の呼び方としていたり、大引け=引け四ツとしていたり、未詳の部分があるようです。

03:20 04:40 暁七ツ 寅(とら) 後朝

客と遊女との別れを後朝(きぬぎぬ)といいます。朝帰りの客を茶屋の者が迎えに来始めます。当時非人溜と呼ばれた場所から清掃の者が来て、廓内の清掃をするのもこの時刻のようです。

※不定時法の時間は九ツから始まり四ツまで減らしていき、また九つに戻ります。

暁(あかつき)・明(あけ)・朝(あさ)・昼(ひる)・暮(くれ)・夜(よる)といった言葉が入ることも入らないこともあったようです。

また、十二支による呼び方は武家社会や改まった時に使われていたようです。】

(参考二)

【 吉原の正月

https://www.web-nihongo.com/edo/ed_p103/

吉原の正月は静かである。

元日の朝は居続けの客もなく、メインストリートである仲之町(なかのちょう)通りには人影がない。ひっそりとした音のない世界でもある。時折、時を告げる金棒引(かなぼうひき)が、金棒を引きずり鐶(かん)を鳴らし歩き、時を告げる柝(き)を打つ音がするだけである。

吉原の大晦日(おおみそか)から元旦にかけて、若い者(妓牛〈ぎゅう〉とも言う)は大忙しである。「引け四ツ」が過ぎて客がいなくなると、通りに門松を出し、妓楼に向けて門松を飾る。通りに背を向けるのは、客が入りやすくするためのスペースを作るためだという。

この「引け四ツ」は、吉原独特の時報で、九ツ(午前零時)を告げる直前に四ツ時(午後10時頃)を触れ回ることである。明暦3年(1657)の振袖火事で元吉原(中央区堀留町付近)も全焼し、浅草日本堤千束(せんぞく)村へ移転(新吉原)させられた。遠い郊外の地となったことから、吉原遊びは夜の営業が許されるようになった。しかし、四ツ時で営業を終了して大門(おおもん)を閉め、客を帰していたのでは夜の商売にならない。

誰か頭の切れ者がいたらしく、九ツまでは四ツ時なのだから、九ツの直前に四ツ時を告げて回ればよかろうとなって「引け四ツ」が生まれた。

大晦日は「引け四ツ」を合図に元日には客をとらないから大門は閉めきりとなり、若い者たちが通りに門松を出し注連縄(しめなわ)を飾る。何時(いつ)もは昼の八ツ時(午後2時頃)に若い者たちが格子を洗うのだが、正月を迎えるからと、九ツ過ぎに、あらたまる春を迎えるようにと、寒さのなか格子を洗う者もいただろう。

さて、朝を告げる烏(からす)が鳴き出すと、新年を迎える。時代によっては、三日間、庭焚火(にわたきび)をしたようだが、幕末には廃ったようでもある。着物もあらためて内証(ないしょう。主人の居間)に遊女たち家内の者が一同に集まり、揃って雑煮を祝う。

吉原の元日の朝は遅いから、昼近くになって妓楼の花形花魁(おいらん)は、若い新造(しんぞう)と禿(かむろ)たちを大勢連れ、日頃お世話になっている引手茶屋(ひきてぢゃや)へ挨拶に出向く。どこの妓楼も同じような時刻に雑煮の祝いも終わり、一斉に馴染(なじ)みの茶屋へ挨拶に出かけるから、仲之町通りは遊女などでラッシュアワーとなる。

落語などでは、遊んだ後にキャッシュ払いをするような感じで噺(はなし)が進むが、それは吉原の最奥にある局見世(つぼねみせ)などの最下級の遊びの世界のことで、吉原の大見世(おおみせ。総籬〈そうまがき〉とも言う)や中見世(ちゅうみせ。半籬〈はんまがき〉とも)の客は、茶屋を通して遊びの勘定を支払う。つまり遣手婆(やりてばば)や太鼓持(たいこもち)へのチップなどは別にして、遊女の揚代や芸者代、料理代などに加えて、茶屋の手数料もすべて茶屋に立替えてもらい、それを後日まとめて支払うことになっている。だから吉原遊びを「茶屋遊び」とも言うわけである。 】

(参考三)

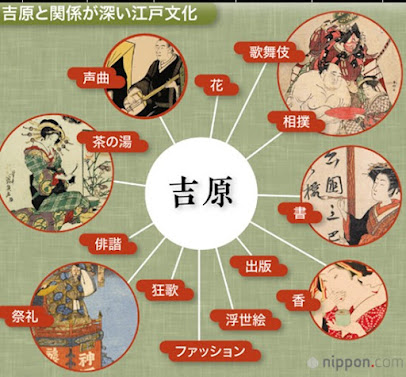

【 抱一と吉原

https://www.nippon.com/ja/japan-topics/g00885/

姫路藩主の弟・酒井抱一(ほういつ、1761-1829)は、吉原の大文字屋の「香川」を身請けし、根岸(現・台東区)の雨華庵(うげあん)で創作に勤しんだ絵師である。歌舞伎の七代目市川団十郎の贔屓であり、俳諧や狂歌も得意であった抱一が、高級遊女たちと機知に富む会話を楽しんでいたことが、吉原近くの料理屋「駐春亭」の主人が聞き書きをまとめた『閑談数刻』に残されている(※2)。以下は、鶴屋の花魁・大淀とのやり取りである。

ある人大淀かたへ馴染通ひけるに、鶯邨(おうそん、抱一の号)君も折々遊びに行給へるを、わけありての事成べしと人のうわさしけるを聞て、

きのふけふ淀の濁や皐月雨

と書て御めにかけたるに、鶯邨君、

淀鯉のまだ味しらずさ月雨

と、返しをなし給へるを聞て、大淀、

ぬれ衣を着る身はつらし皐月雨

といゝ訳てうち連、うなぎ舛やにて一盃のミ笑ひしと也。

大淀と馴染みになっている客が、抱一も時々遊びにくることを知って、深い仲なのではとやきもちを焼いた。そのうわさを聞いた大淀が、「このところの五月雨で、私に悪い評判が立っている(淀が濁っている)」と書いて抱一に見せたところ、「五月雨によって水が淀めば、鯉がいても見えないものさ」と詠み、自分が大淀と深い関係がないことや「大淀がまだ色恋の機微を知らない」ことにかけて返した。それに対して大淀は、「五月雨の中で着物が濡れるのはつらい」と、噂は「濡れぎぬ」であると訴える。2人は笑い合いながら、うなぎの舛屋で酒を楽しんだという。

抱一は、神田明神や山王権現(現在の日枝神社)の天下祭りで、佐久間町(現・神田佐久間町)や魚河岸(現・日本橋)から参加する手踊(河東節)の作詞もしている。それに曲を付けたのが、吉原に住む高級ミュージシャンだった男芸者で、歌舞伎の地方(じかた)としても音楽を担当していた。出稼ぎ人らによって、江戸に持ち込まれた労働歌やざれ歌を、上品な長唄などにアレンジしたのも男芸者たちであった。

】

%E3%80%8F.jpg)

%E3%80%8F.jpg)