4-63 (洛・木屋町) 布団着て寝て見る山や東山

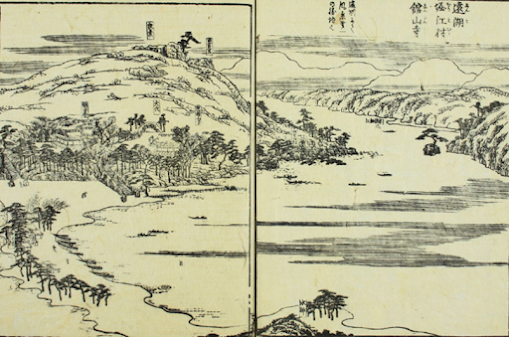

「花洛名勝図会東山之部. 巻1-4 / 木村明啓 編 ; 松川安信,四方義休,楳川重寛 図画」所収「巻一・縄手通/大和橋」→「大和大路三条と四条との間にあり。是、白河の流、賀茂川に入る所なり。大和大路にかくるを以て大和橋といふ。石を以て造る橋なり」→ A図

https://www.wul.waseda.ac.jp/kotenseki/html/i13/i13_00528/index.html

「都名所之内/四条橋より縄手通大和橋を望 (都名所之内)」(長谷川貞信初代画/綿屋喜兵衛版/中判横絵 紙面17・4×23・5センチ位) → B図

https://dl.ndl.go.jp/pid/1304796/1/1

(『俳家奇人談(竹内玄玄一)』の中で「譬喩(ひゆ)の句難し。この什温厚和平、じつに平安の景なるかな」との評がある嵐雪の代表句)

嵐雪にふとん着せたり夜半の雪 (蕪村『夜半叟句集』) 同上

東山の梺に住どころ卜したる一音法師に申遣ス

嵐雪とふとん引合ふ詫寝哉 (蕪村『蕪村句集』) 安永四年(一七七五) 六十歳

この句の前に、「十一月十八日京着、木屋町にて」の前書がある。新暦では一月の、真冬の、まさに、「布団着て寝て見る山や東山」の光景であろう。「木屋町」は「高瀬川沿いの二条・五条間の地域」で、料理屋や旅籠、酒屋などが軒を連ねている(A図・B図)。イメージとしては、抱一一行は、「縄手通/大和橋」(B図)の旅籠で草鞋を脱いで、丁度、「四条橋より縄手通大和橋を望む」(A図)の、雪の東山を見ているような光景としてとらえたい。

嵐雪師匠の「布団着て寝たる姿や東山」を、蕪村先達の「嵐雪とふとん引合ふ詫寝哉」のような吾ら一行は、まさに、「嵐と雪」の後のような寒さの中で、「布団着て寝て見る山や東山」と、これに付け加える感慨の言葉はありません。

4-64 (洛・清水寺) 春待や柳も瀧も御手の糸

松村呉春筆「三十六歌仙」下絵図巻子(部分抜粋図)/ 天明7年(1787)呉春35歳の作品/紙本彩色/松村景文先生家蔵

北村季吟「地主からは木の間の花の都かな」

服部嵐雪「蒲団着て寝たる姿や東山」

(メモ)「清水寺」は俗称で、正しくは「音羽山北観音寺」。蕪村の後継者の一人で、蕪村没後、応挙門の一人として「円山四条派」の画人として名をとどめている呉春作。下絵図であるが、賛書きの二句は、「季吟と嵐雪」の句。季吟の句は、「清水寺唯一の句碑」で、この「地主」とは、本堂の北側の「地主神社」(縁結びの神社)で、そこに、「一本の木に八重一重の花が咲く珍しい桜」があり、その傍らに、この季吟の句碑があるという(『新撰/俳枕5/近畿Ⅱ』)。

(「季語」周辺)

花の都(はなのみやこ)/ 晩春

【子季語】花洛

【解説】都の栄華繁栄を褒め称える言葉で、都の華美なるをいう。東京はもちろんのこと、京都や奈良にもそうした風情がある。

【例句】

地主からは木の間の花の都かな 季吟「花千句」

傘さして駕舁く花の都かな 蓼太「発句類聚」

歌川広重 京都名所之内 清水 横大判錦絵 天保5年(1834)頃 山口県立萩美術館・浦上記念館

https://www.hum.pref.yamaguchi.lg.jp/collection/2017/04/

≪「京都名所之内」は四季折々の京都名所の風景を描いた10枚揃いのシリーズです。このシリーズは『都名所図会(みやこめいしょずえ)』(版本、安永9年刊)や『都林泉名勝図会(みやこりんせんめいしょうずえ)』(版本、寛政11年刊)をもとに描かれていることが指摘されており、この作品も『都林泉名勝図会』のなかに類似する挿絵が見出せます。

見ごろを迎えた桜に囲まれる音羽山清水寺と、料亭からそれを眺める客たちの様子が対角線をなすようにして描かれています。≫

この句の「滝」は「音羽の滝」として、「清水寺」の名所の一つとなっている。この「柳」は、その寺伝の、「行叡は延鎮に『我、観音の威神力を念じ、千手真言を唱えながら汝を長く待っていた。ここは観音の霊場であり、またこの柳は七仏出世の昔より繁茂する楊柳である。汝、この木で千手観音を刻み、堂舎を建立せよ。汝にこの庵を与え、我これより東国を済度せん』」(下記アドレス)と紹介されている「柳」(楊柳)を指しているのであろう。

https://blog.goshuin.net/1825_01_133/

句意

「清水寺に参りて」(前書)、その「春を待っ」ている「音羽の滝」、そして、その寺の沿革に記されている「柳(楊柳))」等々、これらはすべて、「音羽山北観音寺」の、その「観世音菩薩」の「御手の糸(しるし)」なのだということを実感した。

4-65 (洛・戸奈瀬) 山の名はあらしに六の花見哉

歌川広重/「六十余州名勝図会」/「嵐山 渡月橋」

https://www.benricho.org/Unchiku/Ukiyoe_NIshikie/Hiroshige-60yosyu/02.html

≪『 六十余州名所図会 』は、浮世絵師 一立齋廣重( 歌川広重 一世)(寛政9年(1797年) - 安政5年9月6日(1858年10月12日))が日本全国の名所を描いた浮世絵木版画の連作です。/1853年(嘉永6年)から1856年(安政3年)にかけての広重晩年の作で、五畿七道の68か国及び江戸からそれぞれ1枚ずつの名所絵69作に、目録1枚を加えた全70枚からなります。/目録には「大日本六十余州名勝図会」と記されています。/ここでの原画は国立国会図書館によります。≫

となせ河玉ちる瀬々の月をみて心ぞ秋にうつりはてぬる(藤原定家「続千載集」)

あらし山花よりおくに月は入りて戸無瀬の水に春のみのこれり(橘千蔭「うけらが花」)

築山の戸奈瀬にをつる柳哉 (抱一「屠龍之技・第一こがねのこま」)

戸奈瀬の雪を

山の名はあらしに六の花見哉(抱一「屠龍之技・第四椎の木かげ」)

「藤原(九条)良経」は、抱一の出家に際し、その猶子となった「九条家二代当主」、そして、「藤原定家」は、その「藤原(九条)良経」に仕えた「九条家・家司」で、「藤原俊成」の「御子左家」を不動にした「日本の代表的な歌道の宗匠」の一人である(「ウィキペディア)。

続く、「橘(加藤)千蔭」は、抱一の「酒井家」と深いかかわりのある「国学者・歌人・書家」で、抱一は、千蔭が亡くなった文化五年(一八〇八)に、次の前書を付して追悼句(五句)を、その「屠龍之技・第七かみきぬた」に遺している。

橘千蔭身まかりける。断琴の友なりければ

から錦やまとにも見ぬ鳥の跡

吾畫(かけ)る菊に讃なしかた月見

山茶花や根岸尋(たづね)る革文筥(ふばこ)

しぐるゝ鷲の羽影や冬の海

きぬぎぬのふくら雀や袖頭巾

この「花洛の細道」のハイライトの一句ということになる。「花洛」(「花の都」=晩春の「季語」)に対応しての、「六(むつ)の花」(「雪」の異名=晩冬の「季語」)の句ということになる。

待望久しい「山の名」も「あらし」の「嵐山」を訪れ、その「大堰川(大井川)・渡月橋・戸奈瀬の滝」は、今や「六つの花」(雪)に覆われ、これぞ、「花洛(花の都)」の「華見(「六つの花」見)」かと、その風情を満喫している。

https://www.asahi-net.or.jp/~sg2h-ymst/yamatouta/sennin/tikage.html

江戸八丁堀の生まれ。父は幕府与力にして歌人であった加藤枝直。橘は本姓。俗称常太郎・要人(かなめ)、のち又左衛門。少年期より賀茂真淵に入門し国学を学ぶ。父の後を継いで江戸町奉行の与力となり、三十歳にして吟味役を勤める。天明八年(1788)五十四歳で致仕し、以後は学芸に専念した。寛政十二年(1800)、『万葉集略解』を十年がかりで完成。書簡で本居宣長に疑問点を問い質し、その意見を多く取り入れた、万葉全首の注釈書である。文化九年(1812)に全巻刊行が成った同書は万葉入門書として広く読まれ、万葉享受史・研究史上に重きをなす(例えば良寛は同書によって万葉集に親しんだらしい)。

歌人としては真淵門のいわゆる「江戸派」に属し、流麗な古今調を基盤としつつ、万葉風の大らかさを尊び、かつ新古今風の洗練・優婉も志向する歌風である。同派では村田春海と並び称され、多くの門弟を抱えた。享和二年(1802)、自撰家集『うけらが花』を刊行。橘八衢(やちまた)の名で狂歌も作る。書家としても一家をなしたが、特に仮名書にすぐれ、手本帖などを数多く出版した。絵も能くし、浮世絵師東洲斎写楽の正体を千蔭とする説もある程である。文化五年九月二日、死去。七十四歳。墓は東京都墨田区両国の回向院にある。

4-66 (洛・朱雀野) 島原のさらばさらばや霜の声

『歌川広重・京都名所之内』嶋原出口之柳 = 天保五年・1834年頃 =(国立国会図書館所蔵)

https://www.benricho.org/Unchiku/Ukiyoe_NIshikie/kyotomeisyonouchi.html#group1-7

http://sakuwa.com/si20ima.html

「さらば」=別れの挨拶(あいさつ)に用いる語。さようなら。(「精選版

日本国語大辞典」)

「さらばさらば」=中世後期では「さらばさらば」と重ねた言い方が多く見え、さらに近世中期には「さらばの鳥」のような名詞的用法が生じ、打ち解けた間柄で用いる町人言葉「おさらば」もあらわれた。近世後期になると「さようならば」から生じた「さようなら」が一般化したが、近代以降は文語的な表現として「さらば」が用いられている。(「精選版 日本国語大辞典」)

http://koyomi8.com/doc/mlko/201212090.html

「粟食の焦て匂ふや霜の声〈晉子〉 是嘘妄也。〈略〉其短尺を何かたよりか得て、附会して伝書の証に、偽言ものにして正しからぬ事なり」〔南史‐何遠伝〕→「虚妄」=「事実でないこと。うそ。いつわり。きょぼう。」(「精選版

日本国語大辞典」)

葛の葉のおもてなりけり今朝の霜 芭蕉「雑談集」

ありがたやいたゞいて踏はしの霜 芭蕉「芭蕉句選」

霜枯に咲くは辛気の花野哉 芭蕉「続山の井」

霜を着て風を敷寝の捨子哉 芭蕉「六百番俳諧発句合」

霜をふんでちんば引まで送りけり 芭蕉「茶のさうし」

火を焚て今宵は屋根の霜消さん 芭蕉「はせを翁略伝」

薬呑むさらでも霜の枕かな 芭蕉「如行集」

さればこそあれたきまゝの霜の宿 芭蕉「笈日記」

かりて寝む案山子の袖や夜半の霜 芭蕉「其木がらし」

夜すがらや竹こほらするけさのしも 芭蕉「真蹟画賛」

句意(その周辺)

旧暦の「(十一月十八日京着、木屋町にて) 布団着て寝て見る山や東山」から、「(十二月二日都を立て吾妻におもむく、鈴鹿の山中) 晴た雪又ふる鷲羽風かな」と、この句は、抱一一行の「京都滞在」の最後の日の一句で、十一月末日から十二月初日の頃の句ということになろう。

この「洛の旅路(花洛の細道)」の目的地・「京の都」の最終日、「島原」の「さらば垣」に「さらば」(「おさらば」)する時がきた。その「大門・見返り柳・さらば垣」を振り返り見ると、しんしんと霜の降りたような「霜の声」が聴こえてくる。

この下五の「霜の声」に何かしら仕掛けがほどこされている雰囲気である。この後に、「(佐谷<屋>川)水鳥は流るゝ春や橋の霜」と「(三保の松原・明神)いつ迄も夢は覚めるな霜の舟」とが続く。この仕掛けを詠み解くのには、上記の「芭蕉の霜の句」(殊に、芭蕉の愛弟子・杜国の流刑後の隠棲地を訪れた「さればこそあれたきまゝの霜の宿」)と「其角の霜の句」の「金蔵(かねぐら)のおのれとうなる也霜の声」(「田舎之句合」)などが参考になるのかも知れない。

(抱一の「花洛の細道(その六)」周辺)

(前書=序章) 「寛政九年丁巳十月十八日、本願寺文如上人御参向有しをりから、御弟子となり、頭剃こぼちて」

(序句) 遯(のが)るべき山ありの実の天窓(あたま)かな

「≪「軽挙館句藻」

霜月四日、其爪・古檪・紫霓・雁々・晩器などうち連て花洛の旅におもむく ≫」

(旅立) 草の戸や小田の氷のわるゝ音

(大磯) 三千風に見付けられけり澤の鴫(しぎ)

(箱根・湯本) 先(まづ)むすべ冬の出湯泉(いでゆ)のわく火鉢

(箱根・関所) 冬枯や朴の広葉を関手形

(薩埵峠・由比宿) 夜山越す駕(かごかき)の勢(せ)や月と不二

(薩埵峠・興津宿) 降霰(ふるあられ)玉まく葛(クズ)の枯葉かな

(宇津ノ谷峠) あとからも旅僧は来(きた)り十団子

(汐見坂) あとになる潮のおとや松のかぜ(松寒し)

「≪「軽挙館句藻」

(三河国八橋) 紫のゆかりもにくし蕪大根

(尾州千代倉:翁の笈を見て) 此軒を鳥も教へつ霜の原

(石山寺・幻住庵:其爪の剃頭) 椎の霜個ゝの庵主の三代目 ≫ 」

十一月十八日京着、木屋町にて

(洛・清水寺) 春待や柳も瀧も御手の糸

(洛・戸奈瀬) 山の名はあらしに六の花見哉

(洛・朱雀野) 島原のさらばさらばや霜の声

「≪「軽挙館句藻」

十二月二日都を立て吾妻におもむく

(鈴鹿の山中) 晴た雪又ふる鷲羽風かな

(池鯉鮒の宿) 鳴雁ももらさし宿の大根汁 ≫ 」

(江尻) 置炬燵浪の関もり寝て語れ

十二月十四日江都にかへりて

(江戸) 鯛の名もとし白河の旅寝哉

(同) ゆくとしを鶴の歩みや佐谷廻り